स्वरगोष्ठी – ६५ में आज

‘उड़ जाएगा हंस अकेला, जग-दर्शन का मेला...’

कुमार गन्धर्व भारतीय संगीत की एक नई प्रवृत्ति और नई प्रक्रिया के पहले कलासाधक थे। घरानों की पारम्परिक गायकी की अनेक शताब्दी पुरानी जो प्रथा थी उसमें संगीत तो जीवित रहता था, किन्तु संगीतकार के व्यक्तित्व और प्रतिभा का विसर्जन हो जाता था। कुमार गन्धर्व ने पारम्परिक संगीत के कठोर अनुशासन के अन्तर्गत ही कलासाधक की सम्भावना को स्थापित किया।

कुमार गन्धर्व भारतीय संगीत की एक नई प्रवृत्ति और नई प्रक्रिया के पहले कलासाधक थे। घरानों की पारम्परिक गायकी की अनेक शताब्दी पुरानी जो प्रथा थी उसमें संगीत तो जीवित रहता था, किन्तु संगीतकार के व्यक्तित्व और प्रतिभा का विसर्जन हो जाता था। कुमार गन्धर्व ने पारम्परिक संगीत के कठोर अनुशासन के अन्तर्गत ही कलासाधक की सम्भावना को स्थापित किया।

‘उड़ जाएगा हंस अकेला, जग-दर्शन का मेला...’

कुमार गन्धर्व भारतीय संगीत की एक नई प्रवृत्ति और नई प्रक्रिया के पहले कलासाधक थे। घरानों की पारम्परिक गायकी की अनेक शताब्दी पुरानी जो प्रथा थी उसमें संगीत तो जीवित रहता था, किन्तु संगीतकार के व्यक्तित्व और प्रतिभा का विसर्जन हो जाता था। कुमार गन्धर्व ने पारम्परिक संगीत के कठोर अनुशासन के अन्तर्गत ही कलासाधक की सम्भावना को स्थापित किया।

कुमार गन्धर्व भारतीय संगीत की एक नई प्रवृत्ति और नई प्रक्रिया के पहले कलासाधक थे। घरानों की पारम्परिक गायकी की अनेक शताब्दी पुरानी जो प्रथा थी उसमें संगीत तो जीवित रहता था, किन्तु संगीतकार के व्यक्तित्व और प्रतिभा का विसर्जन हो जाता था। कुमार गन्धर्व ने पारम्परिक संगीत के कठोर अनुशासन के अन्तर्गत ही कलासाधक की सम्भावना को स्थापित किया।

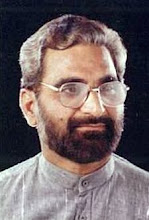

‘स्वरगोष्ठी’ के मंच पर आपका यह सूत्रधार कृष्णमोहन मिश्र, एक बार पुनः आपके अभिनन्दन हेतु तत्पर है। आज आठ अप्रैल का दिन है। वर्ष १९२४ में आज के ही दिन बेलगाम, कर्नाटक के पास सुलेभवी नामक स्थान में एक संगीत-प्रेमी परिवार में एक बालक का जन्म हुआ था, जिसका माता-पिता का रखा नाम तो था शिवपुत्र सिद्धरामय्या कोमकलीमठ, किन्तु आगे चल कर संगीत-जगत ने उसे कुमार गन्धर्व के नाम से पहचाना। आज के अंक में हम इन्हीं प्रयोगधर्मी संगीत-साधक द्वारा सम्पादित कुछ अनूठे कार्यों का स्मरण करते हुए उनके प्रिय राग- नन्द की चर्चा करेंगे। भारतीय संगीत के बेहद मनमोहक राग- नन्द के सौन्दर्य का आभास कराने के लिए आज सबसे पहले हम आपको इस राग पर आधारित एक फिल्मी गीत सुनवाएँगे।

लता मंगेशकर के सुरों और मदनमोहन के संगीत से सजे अनेक गीत कर्णप्रियता और लोकप्रियता की सूची में आज भी शीर्षस्थ हैं। इस सूची में १९६६ की फिल्म ‘मेरा साया’ का एक गीत है- ‘तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा...’। राजा मेंहदी अली खाँ की गीत-रचना को मदनमोहन ने राग नन्द के आकर्षक स्वरों पर आधारित कर लोचदार कहरवा ताल में ढाला था। मदनमोहन से इस गीत को राग नन्द में निबद्ध किये जाने का आग्रह स्वयं लता मंगेशकर जी ने किया था। न जाने क्यों, हमारे फिल्म-संगीतकारों ने इस मनमोहक राग का प्रयोग लगभग नहीं के बराबर किया। आप यह गीत सुनिए और राग नन्द के सौन्दर्य में खो जाइए।

लता मंगेशकर के सुरों और मदनमोहन के संगीत से सजे अनेक गीत कर्णप्रियता और लोकप्रियता की सूची में आज भी शीर्षस्थ हैं। इस सूची में १९६६ की फिल्म ‘मेरा साया’ का एक गीत है- ‘तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा...’। राजा मेंहदी अली खाँ की गीत-रचना को मदनमोहन ने राग नन्द के आकर्षक स्वरों पर आधारित कर लोचदार कहरवा ताल में ढाला था। मदनमोहन से इस गीत को राग नन्द में निबद्ध किये जाने का आग्रह स्वयं लता मंगेशकर जी ने किया था। न जाने क्यों, हमारे फिल्म-संगीतकारों ने इस मनमोहक राग का प्रयोग लगभग नहीं के बराबर किया। आप यह गीत सुनिए और राग नन्द के सौन्दर्य में खो जाइए।

फिल्म – मेरा साया : ‘तू जहाँ जहाँ चलेगा...’ : संगीत – मदनमोहन

राग नन्द, पण्डित कुमार गन्धर्व का प्रिय राग रहा है। आज हम इस राग के बहाने उन्हीं की स्मृति को स्वरांजलि अर्पित कर रहे हैं। जिन दिनों कुमार गन्धर्व ने संगीत-जगत में पदार्पण किया, उन दिनों भारतीय संगीत दरबारी जड़ता से प्रभावित था। कुमार गन्धर्व, पूर्णनिष्ठा और स्वर-संवेदना से एकाकी ही संघर्षरत हुए। उन्होने अपनी एक निजी गायन-शैली विकसित की, जो हमें भक्ति-पदों के आत्म-विस्मरणकारी गायकी का स्मरण कराती थी। वे मात्र एक साधक ही नहीं अन्वेषक भी थे। उनकी अन्वेषण-प्रतिभा ही उन्हें भारतीय संगीत का कबीर बनाती है। उनका संगीत इसलिए भी रेखांकित किया जाएगा कि वह लोकोन्मुख रहा है।

आज के अंक में हमने आपके लिए उनका प्रिय राग- नन्द चुना है। इस राग को नन्द कल्याण, आनन्दी या आनन्दी कल्याण के नाम से भी पहचाना जाता है। यह कल्याण थाट से सम्बद्ध, षाडव-सम्पूर्ण जाति का राग है, जिसके आरोह में ऋषभ स्वर का प्रयोग नहीं होता। इसके आरोह में शुद्ध अथवा तीव्र मध्यम का तथा अवरोह में दोनों मध्यम का प्रयोग किया जाता है। इसका वादी स्वर मध्यम और संवादी षडज माना जाता है। यह राग कामोद, हमीर और केदार के निकट होता है अतः गायन-वादन के समय राग नन्द को इन रागों से बचाना चाहिए। राग नन्द से मिल कर राग नन्द भैरव, नन्द-भैरवी, नन्द-दुर्गा और नन्द-कौंस रागों का निर्माण होता है। आइए, अब आपको पण्डित कुमार गन्धर्व के स्वर में इसी राग में तीनताल की एक बन्दिश सुनवाते हैं।

बन्दिश – राग नन्द : ‘राजन अब तो आजा रे...’ : स्वर – पण्डित कुमार गन्धर्व

कुमार गन्धर्व ने अपने समय में गायकी की बँधी-बँधाई लीक से अलग हट कर अपनी एक भिन्न शैली का विकास किया। १९४७ से १९५२ तक वे फेफड़े के रोग से ग्रसित हो गए। चिकित्सकों ने घोषित कर दिया की स्वस्थ हो जाने पर भी वे गायन नहीं कर सकेंगे, किन्तु अपनी साधना और दृढ़ इच्छा-शक्ति के बल पर संगीत-जगत को चमत्कृत करते हुए संगीत-मंचों पर पुनर्प्रतिष्ठित हुए। अपनी अस्वस्थता के दौरान कुमार गन्धर्व, मालवा अंचल के ग्राम्य-गीतों का संकलन और प्राचीन भक्त-कवियों की विस्मृत हो रही रचनाओं को पुनर्जीवन देने में संलग्न रहे। आदिनाथ, सूर, मीरा, कबीर आदि कवियों की रचनाओं को उन्होने जन-जन का गीत बनाया। वे परम्परा और प्रयोग, दोनों के तनाव के बीच अपने संगीत का सृजन करते रहे। कबीर के पदों पर किये गए उनके सांगीतिक प्रयोग की अनुभूति कराने के लिए अब हम आपको आध्यात्मिक भाव से परिपूर्ण एक निर्गुण पद सुनवाते हैं। इसी के साथ आज के इस अंक से विराम लेने की हमें अनुमति दीजिए।

कबीर पद : ‘उड़ जाएगा हंस अकेला...’ : स्वर – पण्डित कुमार गन्धर्व

आज की पहेली

आज की ‘संगीत-पहेली’ में हम आपको सुनवा रहे हैं, १९६६ में प्रदर्शित एक हिन्दी फिल्म से लिया गया राग आधारित गीत का अंश, जिसे नृत्य पर फिल्माया गया था। संगीत के इस अंश को सुन कर आपको हमारे दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ७०वें अंक तक सर्वाधिक अंक अर्जित करने वाले पाठक-श्रोता हमारी दूसरी श्रृंखला के ‘विजेता’ होंगे।

१ – यह गीत किस राग पर आधारित है? आप हमें राग का नाम बताइए।

२ – इस गीत के संगीतकार कौन हैं? संगीतकार का नाम बताइए।

आप अपने उत्तर हमें तत्काल swargoshthi@gmail.com पर भेजें। विजेता का नाम हम ‘स्वरगोष्ठी’ के ६७वें अंक में प्रकाशित करेंगे। इस अंक में प्रस्तुत गीत-संगीत, राग, अथवा कलासाधक के बारे में यदि आप कोई जानकारी या अपने किसी अनुभव को हम सबके बीच बाँटना चाहते हैं तो हम आपका इस संगोष्ठी में स्वागत करते हैं। आप पृष्ठ के नीचे दिये गए comments के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। हमसे सीधे सम्पर्क के लिए swargoshthi@gmail.com अथवा admin@radioplaybackindia.com पर भी अपना सन्देश भेज सकते हैं।

आपकी बात

लता मंगेशकर के सुरों और मदनमोहन के संगीत से सजे अनेक गीत कर्णप्रियता और लोकप्रियता की सूची में आज भी शीर्षस्थ हैं। इस सूची में १९६६ की फिल्म ‘मेरा साया’ का एक गीत है- ‘तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा...’। राजा मेंहदी अली खाँ की गीत-रचना को मदनमोहन ने राग नन्द के आकर्षक स्वरों पर आधारित कर लोचदार कहरवा ताल में ढाला था। मदनमोहन से इस गीत को राग नन्द में निबद्ध किये जाने का आग्रह स्वयं लता मंगेशकर जी ने किया था। न जाने क्यों, हमारे फिल्म-संगीतकारों ने इस मनमोहक राग का प्रयोग लगभग नहीं के बराबर किया। आप यह गीत सुनिए और राग नन्द के सौन्दर्य में खो जाइए।

लता मंगेशकर के सुरों और मदनमोहन के संगीत से सजे अनेक गीत कर्णप्रियता और लोकप्रियता की सूची में आज भी शीर्षस्थ हैं। इस सूची में १९६६ की फिल्म ‘मेरा साया’ का एक गीत है- ‘तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा...’। राजा मेंहदी अली खाँ की गीत-रचना को मदनमोहन ने राग नन्द के आकर्षक स्वरों पर आधारित कर लोचदार कहरवा ताल में ढाला था। मदनमोहन से इस गीत को राग नन्द में निबद्ध किये जाने का आग्रह स्वयं लता मंगेशकर जी ने किया था। न जाने क्यों, हमारे फिल्म-संगीतकारों ने इस मनमोहक राग का प्रयोग लगभग नहीं के बराबर किया। आप यह गीत सुनिए और राग नन्द के सौन्दर्य में खो जाइए। फिल्म – मेरा साया : ‘तू जहाँ जहाँ चलेगा...’ : संगीत – मदनमोहन

राग नन्द, पण्डित कुमार गन्धर्व का प्रिय राग रहा है। आज हम इस राग के बहाने उन्हीं की स्मृति को स्वरांजलि अर्पित कर रहे हैं। जिन दिनों कुमार गन्धर्व ने संगीत-जगत में पदार्पण किया, उन दिनों भारतीय संगीत दरबारी जड़ता से प्रभावित था। कुमार गन्धर्व, पूर्णनिष्ठा और स्वर-संवेदना से एकाकी ही संघर्षरत हुए। उन्होने अपनी एक निजी गायन-शैली विकसित की, जो हमें भक्ति-पदों के आत्म-विस्मरणकारी गायकी का स्मरण कराती थी। वे मात्र एक साधक ही नहीं अन्वेषक भी थे। उनकी अन्वेषण-प्रतिभा ही उन्हें भारतीय संगीत का कबीर बनाती है। उनका संगीत इसलिए भी रेखांकित किया जाएगा कि वह लोकोन्मुख रहा है।

आज के अंक में हमने आपके लिए उनका प्रिय राग- नन्द चुना है। इस राग को नन्द कल्याण, आनन्दी या आनन्दी कल्याण के नाम से भी पहचाना जाता है। यह कल्याण थाट से सम्बद्ध, षाडव-सम्पूर्ण जाति का राग है, जिसके आरोह में ऋषभ स्वर का प्रयोग नहीं होता। इसके आरोह में शुद्ध अथवा तीव्र मध्यम का तथा अवरोह में दोनों मध्यम का प्रयोग किया जाता है। इसका वादी स्वर मध्यम और संवादी षडज माना जाता है। यह राग कामोद, हमीर और केदार के निकट होता है अतः गायन-वादन के समय राग नन्द को इन रागों से बचाना चाहिए। राग नन्द से मिल कर राग नन्द भैरव, नन्द-भैरवी, नन्द-दुर्गा और नन्द-कौंस रागों का निर्माण होता है। आइए, अब आपको पण्डित कुमार गन्धर्व के स्वर में इसी राग में तीनताल की एक बन्दिश सुनवाते हैं।

बन्दिश – राग नन्द : ‘राजन अब तो आजा रे...’ : स्वर – पण्डित कुमार गन्धर्व

कुमार गन्धर्व ने अपने समय में गायकी की बँधी-बँधाई लीक से अलग हट कर अपनी एक भिन्न शैली का विकास किया। १९४७ से १९५२ तक वे फेफड़े के रोग से ग्रसित हो गए। चिकित्सकों ने घोषित कर दिया की स्वस्थ हो जाने पर भी वे गायन नहीं कर सकेंगे, किन्तु अपनी साधना और दृढ़ इच्छा-शक्ति के बल पर संगीत-जगत को चमत्कृत करते हुए संगीत-मंचों पर पुनर्प्रतिष्ठित हुए। अपनी अस्वस्थता के दौरान कुमार गन्धर्व, मालवा अंचल के ग्राम्य-गीतों का संकलन और प्राचीन भक्त-कवियों की विस्मृत हो रही रचनाओं को पुनर्जीवन देने में संलग्न रहे। आदिनाथ, सूर, मीरा, कबीर आदि कवियों की रचनाओं को उन्होने जन-जन का गीत बनाया। वे परम्परा और प्रयोग, दोनों के तनाव के बीच अपने संगीत का सृजन करते रहे। कबीर के पदों पर किये गए उनके सांगीतिक प्रयोग की अनुभूति कराने के लिए अब हम आपको आध्यात्मिक भाव से परिपूर्ण एक निर्गुण पद सुनवाते हैं। इसी के साथ आज के इस अंक से विराम लेने की हमें अनुमति दीजिए।

कबीर पद : ‘उड़ जाएगा हंस अकेला...’ : स्वर – पण्डित कुमार गन्धर्व

आज की पहेली

आज की ‘संगीत-पहेली’ में हम आपको सुनवा रहे हैं, १९६६ में प्रदर्शित एक हिन्दी फिल्म से लिया गया राग आधारित गीत का अंश, जिसे नृत्य पर फिल्माया गया था। संगीत के इस अंश को सुन कर आपको हमारे दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ७०वें अंक तक सर्वाधिक अंक अर्जित करने वाले पाठक-श्रोता हमारी दूसरी श्रृंखला के ‘विजेता’ होंगे।

१ – यह गीत किस राग पर आधारित है? आप हमें राग का नाम बताइए।

२ – इस गीत के संगीतकार कौन हैं? संगीतकार का नाम बताइए।

आप अपने उत्तर हमें तत्काल swargoshthi@gmail.com पर भेजें। विजेता का नाम हम ‘स्वरगोष्ठी’ के ६७वें अंक में प्रकाशित करेंगे। इस अंक में प्रस्तुत गीत-संगीत, राग, अथवा कलासाधक के बारे में यदि आप कोई जानकारी या अपने किसी अनुभव को हम सबके बीच बाँटना चाहते हैं तो हम आपका इस संगोष्ठी में स्वागत करते हैं। आप पृष्ठ के नीचे दिये गए comments के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। हमसे सीधे सम्पर्क के लिए swargoshthi@gmail.com अथवा admin@radioplaybackindia.com पर भी अपना सन्देश भेज सकते हैं।

आपकी बात

‘स्वरगोष्ठी’ के ६३वें अंक में हमने आपको भोजपुरी फिल्म ‘बिदेशिया’ से एक चैती गीत का अंश सुनवा कर आपसे दो प्रश्न पूछे थे। पहले प्रश्न का सही उत्तर है- ताल चाँचर तथा दूसरे प्रश्न का उत्तर है- गायिका सुमन कल्याणपुर। दोनों प्रश्नों का सही उत्तर इन्दौर से क्षिति तिवारी और बैंगलुरु से पंकज मुकेश ने दिया है। पटना की अर्चना टण्डन ने गीत का ताल तो सही पहचाना, किन्तु गायिका को न पहचान सकीं। तीनों प्रतिभागियों को रेडियो प्लेबैक इण्डिया की ओर से हार्दिक बधाई। इनके साथ ही उन सभी संगीत-प्रेमियों का हम आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होने ‘स्वरगोष्ठी’ के इस अंक को पसन्द किया।

झरोखा अगले अंक का

झरोखा अगले अंक का

‘स्वरगोष्ठी’ के आगामी अंक में सुप्रसिद्ध सरोद-वादक, मैहर के बाबा अलाउद्दीन खाँ के यशस्वी सुपुत्र उस्ताद अली अकबर खाँ के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आपसे चर्चा करेंगे। हमारी अगली गोष्ठी से एक दिन पूर्व अर्थात १४ अप्रैल को इस महान साधक की ९०वीं जयन्ती है। रविवार की सुबह ९-३० बजे हम आपसे ‘स्वरगोष्ठी’ के अगले अंक में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए हमें विराम लेने की अनुमति दीजिए।

कृष्णमोहन मिश्र

कृष्णमोहन मिश्र

Comments

राग का नाम बताइए। Marva

संगीतकार का नाम बताइए। Naushaad

Archana Tandon

Patna Bihar