स्वरगोष्ठी – 312 में आज

फागुन के रंग – 4 : धमार में होली

गुण्डेचा बन्धुओं के प्रभावी स्वरों में सुनिए –“चोरी चोरी मारत हौं कुमकुम...”

‘ रेडियो

प्लेबैक इण्डिया’ के मंच पर ‘स्वरगोष्ठी’ की श्रृंखला “फागुन के रंग” की

चौथी कड़ी के साथ मैं कृष्णमोहन मिश्र, आप सब संगीत-प्रेमियों का हार्दिक

स्वागत करता हूँ। मित्रों, इस श्रृंखला में हम आपसे फाल्गुनी संगीत पर

चर्चा कर रहे हैं। भारतीय पंचांग के अनुसार बसन्त ऋतु की आहट माघ मास के

शुक्ल पक्ष की पंचमी को ही मिल जाती है। बसन्त ऋतु के आगमन के साथ ऋतु के

अनुकूल गायन-वादन का सिलसिला आरम्भ हो जाता है। इस ऋतु में राग बसन्त और

राग बहार आदि का गायन-वादन किया जाता है। होलिका दहन के साथ ही रंग-रँगीले

फाल्गुन मास का आगमन होता है। पिछले दिनों हमने हर्षोल्लास से होलिका दहन

और उसके अगले दिन रंगों का पर्व मनाया था। इस परिवेश का एक प्रमुख राग काफी

होता है। स्वरों के माध्यम से फाल्गुनी परिवेश, विशेष रूप से श्रृंगार रस

की अभिव्यक्ति के लिए राग काफी सबसे उपयुक्त राग है। अब तो चैत्र, शुक्ल

प्रतिपदा अर्थात भारतीय नववर्ष का शुभारम्भ भी हो चुका है। इस परिवेश में

लोक और उप-शास्त्रीय शैली में चैती गीतों का गायन किया जाता है। पिछले अंक

में हमने राग काफी में होरी ठुमरी के विविध उदाहरण प्रस्तुत किए थे। आज के

अंक में हम विख्यात ध्रुपद गायक गुण्डेचा बन्धुओं और पं. आशीष सांकृत्यायन

के स्वरों में धमार के माध्यम से होली के कुछ रंग प्रस्तुत करेंगे। इसके

साथ ही आज हम आपको पार्श्वगायिका गीता दत्त की आवाज़ में एक प्राचीन फिल्मी

गीत के माध्यम से राधा-कृष्ण की होली का एक अलग रंग प्रस्तुत कर रहे हैं।

रेडियो

प्लेबैक इण्डिया’ के मंच पर ‘स्वरगोष्ठी’ की श्रृंखला “फागुन के रंग” की

चौथी कड़ी के साथ मैं कृष्णमोहन मिश्र, आप सब संगीत-प्रेमियों का हार्दिक

स्वागत करता हूँ। मित्रों, इस श्रृंखला में हम आपसे फाल्गुनी संगीत पर

चर्चा कर रहे हैं। भारतीय पंचांग के अनुसार बसन्त ऋतु की आहट माघ मास के

शुक्ल पक्ष की पंचमी को ही मिल जाती है। बसन्त ऋतु के आगमन के साथ ऋतु के

अनुकूल गायन-वादन का सिलसिला आरम्भ हो जाता है। इस ऋतु में राग बसन्त और

राग बहार आदि का गायन-वादन किया जाता है। होलिका दहन के साथ ही रंग-रँगीले

फाल्गुन मास का आगमन होता है। पिछले दिनों हमने हर्षोल्लास से होलिका दहन

और उसके अगले दिन रंगों का पर्व मनाया था। इस परिवेश का एक प्रमुख राग काफी

होता है। स्वरों के माध्यम से फाल्गुनी परिवेश, विशेष रूप से श्रृंगार रस

की अभिव्यक्ति के लिए राग काफी सबसे उपयुक्त राग है। अब तो चैत्र, शुक्ल

प्रतिपदा अर्थात भारतीय नववर्ष का शुभारम्भ भी हो चुका है। इस परिवेश में

लोक और उप-शास्त्रीय शैली में चैती गीतों का गायन किया जाता है। पिछले अंक

में हमने राग काफी में होरी ठुमरी के विविध उदाहरण प्रस्तुत किए थे। आज के

अंक में हम विख्यात ध्रुपद गायक गुण्डेचा बन्धुओं और पं. आशीष सांकृत्यायन

के स्वरों में धमार के माध्यम से होली के कुछ रंग प्रस्तुत करेंगे। इसके

साथ ही आज हम आपको पार्श्वगायिका गीता दत्त की आवाज़ में एक प्राचीन फिल्मी

गीत के माध्यम से राधा-कृष्ण की होली का एक अलग रंग प्रस्तुत कर रहे हैं।

रेडियो

प्लेबैक इण्डिया’ के मंच पर ‘स्वरगोष्ठी’ की श्रृंखला “फागुन के रंग” की

चौथी कड़ी के साथ मैं कृष्णमोहन मिश्र, आप सब संगीत-प्रेमियों का हार्दिक

स्वागत करता हूँ। मित्रों, इस श्रृंखला में हम आपसे फाल्गुनी संगीत पर

चर्चा कर रहे हैं। भारतीय पंचांग के अनुसार बसन्त ऋतु की आहट माघ मास के

शुक्ल पक्ष की पंचमी को ही मिल जाती है। बसन्त ऋतु के आगमन के साथ ऋतु के

अनुकूल गायन-वादन का सिलसिला आरम्भ हो जाता है। इस ऋतु में राग बसन्त और

राग बहार आदि का गायन-वादन किया जाता है। होलिका दहन के साथ ही रंग-रँगीले

फाल्गुन मास का आगमन होता है। पिछले दिनों हमने हर्षोल्लास से होलिका दहन

और उसके अगले दिन रंगों का पर्व मनाया था। इस परिवेश का एक प्रमुख राग काफी

होता है। स्वरों के माध्यम से फाल्गुनी परिवेश, विशेष रूप से श्रृंगार रस

की अभिव्यक्ति के लिए राग काफी सबसे उपयुक्त राग है। अब तो चैत्र, शुक्ल

प्रतिपदा अर्थात भारतीय नववर्ष का शुभारम्भ भी हो चुका है। इस परिवेश में

लोक और उप-शास्त्रीय शैली में चैती गीतों का गायन किया जाता है। पिछले अंक

में हमने राग काफी में होरी ठुमरी के विविध उदाहरण प्रस्तुत किए थे। आज के

अंक में हम विख्यात ध्रुपद गायक गुण्डेचा बन्धुओं और पं. आशीष सांकृत्यायन

के स्वरों में धमार के माध्यम से होली के कुछ रंग प्रस्तुत करेंगे। इसके

साथ ही आज हम आपको पार्श्वगायिका गीता दत्त की आवाज़ में एक प्राचीन फिल्मी

गीत के माध्यम से राधा-कृष्ण की होली का एक अलग रंग प्रस्तुत कर रहे हैं।

रेडियो

प्लेबैक इण्डिया’ के मंच पर ‘स्वरगोष्ठी’ की श्रृंखला “फागुन के रंग” की

चौथी कड़ी के साथ मैं कृष्णमोहन मिश्र, आप सब संगीत-प्रेमियों का हार्दिक

स्वागत करता हूँ। मित्रों, इस श्रृंखला में हम आपसे फाल्गुनी संगीत पर

चर्चा कर रहे हैं। भारतीय पंचांग के अनुसार बसन्त ऋतु की आहट माघ मास के

शुक्ल पक्ष की पंचमी को ही मिल जाती है। बसन्त ऋतु के आगमन के साथ ऋतु के

अनुकूल गायन-वादन का सिलसिला आरम्भ हो जाता है। इस ऋतु में राग बसन्त और

राग बहार आदि का गायन-वादन किया जाता है। होलिका दहन के साथ ही रंग-रँगीले

फाल्गुन मास का आगमन होता है। पिछले दिनों हमने हर्षोल्लास से होलिका दहन

और उसके अगले दिन रंगों का पर्व मनाया था। इस परिवेश का एक प्रमुख राग काफी

होता है। स्वरों के माध्यम से फाल्गुनी परिवेश, विशेष रूप से श्रृंगार रस

की अभिव्यक्ति के लिए राग काफी सबसे उपयुक्त राग है। अब तो चैत्र, शुक्ल

प्रतिपदा अर्थात भारतीय नववर्ष का शुभारम्भ भी हो चुका है। इस परिवेश में

लोक और उप-शास्त्रीय शैली में चैती गीतों का गायन किया जाता है। पिछले अंक

में हमने राग काफी में होरी ठुमरी के विविध उदाहरण प्रस्तुत किए थे। आज के

अंक में हम विख्यात ध्रुपद गायक गुण्डेचा बन्धुओं और पं. आशीष सांकृत्यायन

के स्वरों में धमार के माध्यम से होली के कुछ रंग प्रस्तुत करेंगे। इसके

साथ ही आज हम आपको पार्श्वगायिका गीता दत्त की आवाज़ में एक प्राचीन फिल्मी

गीत के माध्यम से राधा-कृष्ण की होली का एक अलग रंग प्रस्तुत कर रहे हैं।  |

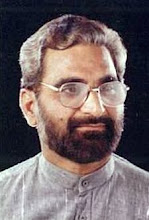

| रमाकान्त और उमाकान्त गुण्डेचा |

भारतीय पर्वों में होली एक ऐसा पर्व है, जिसमें संगीत-नृत्य की प्रमुख भूमिका होती है। जनसामान्य अपने उल्लास की अभिव्यक्ति के लिए देशज संगीत से लेकर शास्त्रीय संगीत का सहारा लेता है। इस अवसर पर विविध संगीत शैलियों के माध्यम से होली की उमंग को प्रस्तुत करने की परम्परा है। इन सभी भारतीय संगीत शैलियों में होली की रचनाएँ प्रमुख रूप से उपलब्ध हैं। मित्रों, पिछली तीन कड़ियों में हमने संगीत की विविध शैलियों में राग काफी के प्रयोग पर चर्चा की है। राग काफी फाल्गुनी परिवेश का चित्रण करने में समर्थ होता है। श्रृंगार रस के दोनों पक्ष, संयोग और वियोग, की सहज अभिव्यक्ति राग काफी के स्वरों से की जा सकती है। आज के अंक में हम होली के उल्लास और उमंग की अभिव्यक्ति करती रचनाएँ तो प्रस्तुत करेंगे, परन्तु ये रचनाएँ राग काफी से इतर रागों में निबद्ध होंगी। आज की प्रस्तुतियों के राग हैं, केदार, खमाज और भैरवी। होली, उल्लास, उत्साह और मस्ती का प्रतीक-पर्व होता है। इस अनूठे परिवेश का चित्रण भारतीय संगीत की सभी शैलियों में मिलता है। भारतीय संगीत की प्राचीन और शास्त्र-सम्मत शैली है- ध्रुवपद। इस शैली के अन्तर्गत धमार गायकी तो पूरी तरह रंगों के पर्व होली पर ही केन्द्रित रहती है। धमार एक प्रकार की गायकी भी है और एक ताल विशेष का नाम भी। यह पखावज पर बजने वाला 14 मात्रा का ताल है, जिसकी संगति धमार गायन में होती है। धमार की रचनाओं में अधिकतर राधा-कृष्ण की होली का वर्णन मिलता है। कुछ धमार रचनाओं में फाल्गुनी परिवेश का चित्रण भी होता है। गम्भीर प्रवृत्ति के रागों की अपेक्षा चंचल प्रवृत्ति के रागों में धमार की प्रस्तुतियाँ मन को अधिक लुभातीं हैं। आज हम आपको धमार गायकी के माध्यम से रंगोत्सव का एक अलग रंग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ध्रुवपद-धमार गायकी के एक विख्यात युगल गायक हैं- गुण्डेचा बन्धु (रमाकान्त और उमाकान्त गुण्डेचा), जिन्हें देश-विदेश में भरपूर ख्याति प्राप्त है। इनकी संगीत-शिक्षा उस्ताद जिया फरीदउद्दीन डागर और विख्यात रुद्रवीणा वादक उस्ताद जिया मोहिउद्दीन डागर द्वारा हुई है। आज की पहली धमार प्रस्तुति राग केदार में निबद्ध है। इस धमार में ब्रज की होली का मनोरंजक चित्रण है। कृष्ण छिप-छिप कर गोपियों पर कुमकुम डाल रहे हैं। ऐसे में गोपिकाएँ उन्हें सम्मुख आकर रंग खेलने की चुनौती देती हैं। लीजिए, प्रस्तुत है, गुण्डेचा बन्धुओं से राग केदार का यह धमार -'चोरी चोरी मारत हो कुमकुम, सम्मुख हो क्यों न खेलो होरी...’।

धमार राग केदार : ‘चोरी चोरी मारत हो कुमकुम...’ : पण्डित रमाकान्त और उमाकान्त गुण्डेचा

|

| आशीष सांकृत्यातन |

धमार राग खमाज : ‘होली में लाज ना कर गोरी...’ : पण्डित आशीष सांकृत्यायन

|

| गीता दत्त |

राग भैरवी : ‘बाट चालत नई चुनरी रंग डारी श्याम...’ : गीता दत्त : फिल्म – लड़की

संगीत पहेली

‘स्वरगोष्ठी’

के 312वें अंक की पहेली में आज हम आपको छः दशक से भी अधिक पुरानी फिल्म के

एक विशेष शैली प्रधान और राग आधारित गीत का अंश सुनवा रहे है। इसे सुन कर

आपको तीन में से कम से कम दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 320वें अंक की

पहेली के सम्पन्न होने तक जिस प्रतिभागी के सर्वाधिक अंक होंगे, उन्हें इस

वर्ष के दूसरे सत्र का विजेता घोषित किया जाएगा।

1 – संगीत के इस अंश में किस राग का आधार है? हमें राग का नाम लिख भेजिए।

2 – रचना के इस अंश में किस ताल का प्रयोग किया गया है? ताल का नाम लिखिए।

3 – यह किस पार्श्वगायक की आवाज़ है?

आप उपरोक्त तीन मे से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर केवल swargoshthi@gmail.com या radioplaybackindia@live.com पर ही शनिवार 15 अप्रैल, 2017 की मध्यरात्रि से पूर्व तक भेजें। COMMENTS

में दिये गए उत्तर मान्य हो सकते हैं, किन्तु उसका प्रकाशन पहेली का उत्तर

देने की अन्तिम तिथि के बाद किया जाएगा। विजेता का नाम हम उनके शहर,

प्रदेश और देश के नाम के साथ ‘स्वरगोष्ठी’ के 314वें अंक में प्रकाशित

करेंगे। इस अंक में प्रस्तुत गीत-संगीत, राग, अथवा कलासाधक के बारे में यदि

आप कोई जानकारी या अपने किसी अनुभव को हम सबके बीच बाँटना चाहते हैं तो हम

आपका इस संगोष्ठी में स्वागत करते हैं। आप पृष्ठ के नीचे दिये गए COMMENTS के माध्यम से तथा swargoshthi@gmail.com अथवा radioplaybackindia@live.com पर भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं।

पिछली पहेली के विजेता

‘‘स्वरगोष्ठी’

की 310वीं कड़ी की पहेली में हमने आपको दिग्गज गायक और ‘भारतरत्न’ सम्मान

से अलंकृत पण्डित भीमसेन जोशी के स्वर में प्रस्तुत होरी ठुमरी गीत का एक

अंश सुनवा कर आपसे तीन में से दो प्रश्नों का उत्तर पूछा था। पहले प्रश्न

का सही उत्तर है, राग – मिश्र काफी, दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है, ताल – कहरवा और तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है, स्वर – पण्डित भीमसेन जोशी।

इस अंक की पहेली में हमारे एक नए प्रतिभागी, लखनऊ के प्रताप श्रीवास्तव

शामिल हुए हैं। प्रताप जी ने तीन में से दो प्रश्न का सही उत्तर देकर दो

अंक अर्जित किया है। हम उनका ‘स्वरगोष्ठी’ के मंच पर हार्दिक स्वागत करते

हैं। इसके साथ ही हमारे अन्य नियमित प्रतिभागियों ने भी दो-दो अंक अपने

खाते में जोड़ लिये हैं। जबलपुर से क्षिति तिवारी, पेंसिलवेनिया, अमेरिका से विजया राजकोटिया, हैदराबाद से डी. हरिणा माधवी, चेरीहिल न्यूजर्सी से प्रफुल्ल पटेल और वोरहीज़, न्यूजर्सी से डॉ. किरीट छाया इस सप्ताह के विजेता हैं। उपरोक्त सभी छः प्रतिभागियों को ‘रेडियो प्लेबैक इण्डिया’ की ओर से हार्दिक बधाई।

अपनी बात

मित्रों,

‘रेडियो प्लेबैक इण्डिया’ के साप्ताहिक स्तम्भ ‘स्वरगोष्ठी’ पर हमारी

श्रृंखला ‘फागुन के रंग’ का यह चौथा अंक था। इस अंक में हमने अलग-अलग रागों

में धमार गायकी का उदाहरण प्रस्तुत किया। इस श्रृंखला में हम आपसे बसन्त

ऋतु के फाल्गुनी परिवेश में गाये-बजाए वाले रागों पर चर्चा कर रहे हैं।

आगामी अंक में हम इस लघु श्रृंखला के अन्तर्गत एक और ऋतु प्रधान संगीत पर

चर्चा करेंगे। अगले अंक में हम चैत्र माह में गायी जाने वाली चैती गीतों पर

चर्चा करेंगे। इस लघु श्रृंखला के बाद हम शीघ्र ही एक नई श्रृंखला के साथ

उपस्थित होंगे। आगामे श्रृंखला के विषय, राग, रचना और कलाकार के बारे में

यदि आपकी कोई फरमाइश हो तो हमें अवश्य लिखिए। अगले अंक में रविवार को प्रातः 8 बजे हम ‘स्वरगोष्ठी’ के इसी मंच पर सभी संगीत-प्रेमियों का स्वागत करेंगे।

प्रस्तुति : कृष्णमोहन मिश्र

Comments